これから必要とされる医療とは?

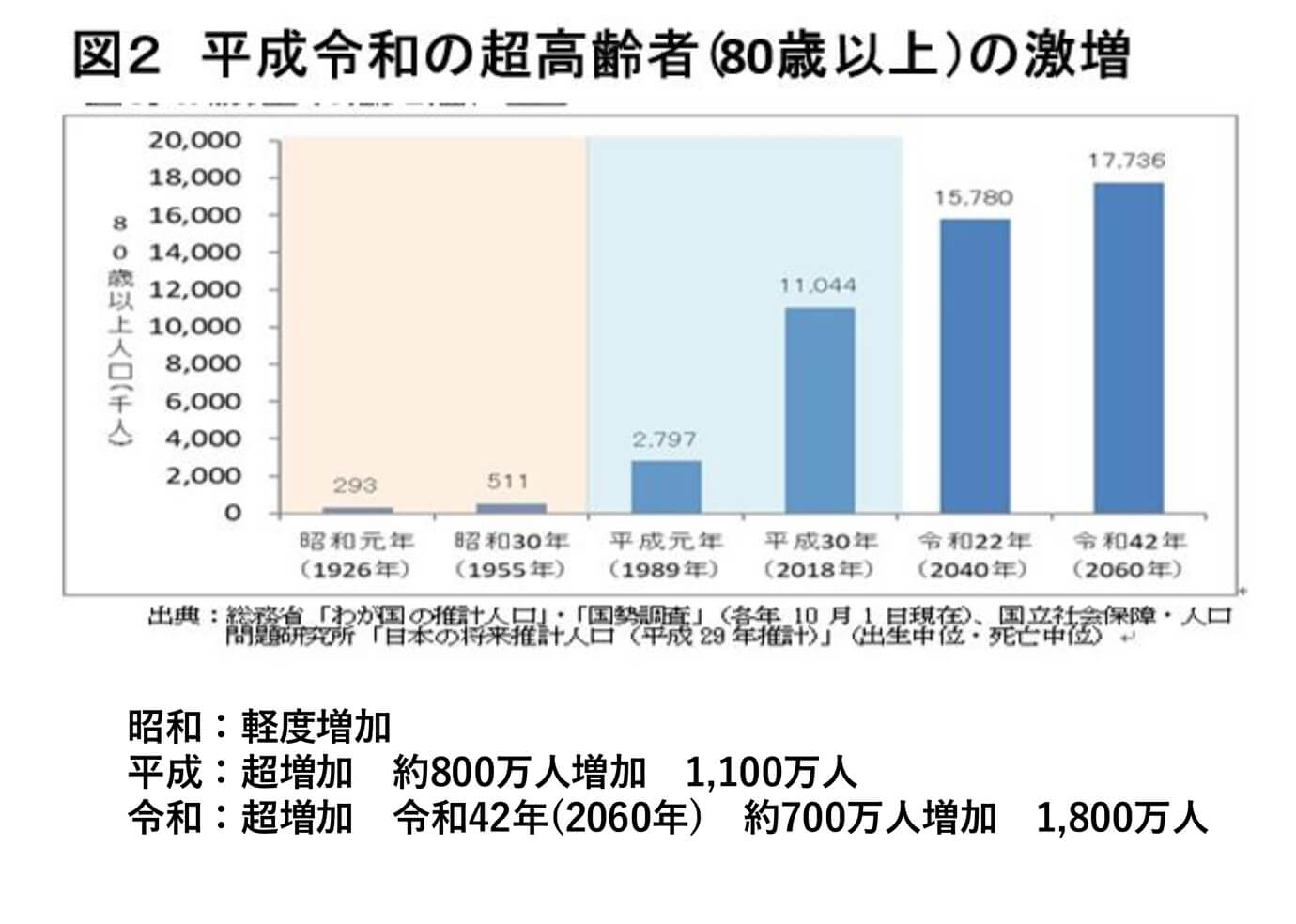

第一報:中小病院中心の超高齢者医療・介護の充実

おおくま病院名誉院長・兵庫県立尼崎総合医療センター名誉院長

藤原久義

20年前の医療の課題:

救急医療と高度急性期病院の「治す医療」の整備

約20年前、私が岐阜大学第2内科教授から兵庫県立尼崎病院・塚口病院院長になった当時、阪神地区、特に尼崎市の救急医療体制は全国でも最悪で、最も必要とされた医療は救急医療と高度急性期病院の整備でした。このため、両県立病院を統合し、大規模ER型救急救命センターを持つ大型高度急性期病院・兵庫県立尼崎総合医療センター(730床)が誕生しました。さらに尼崎医師会・行政等と協力し、阪神医療福祉情報ネットワーク“h-Anshinむこねっと”等も整備、その結果、各急性期病院のご協力のもと、現在、阪神地区は救急・高度急性期医療体制の充実した地域に変わりました。

これからの医療の課題:

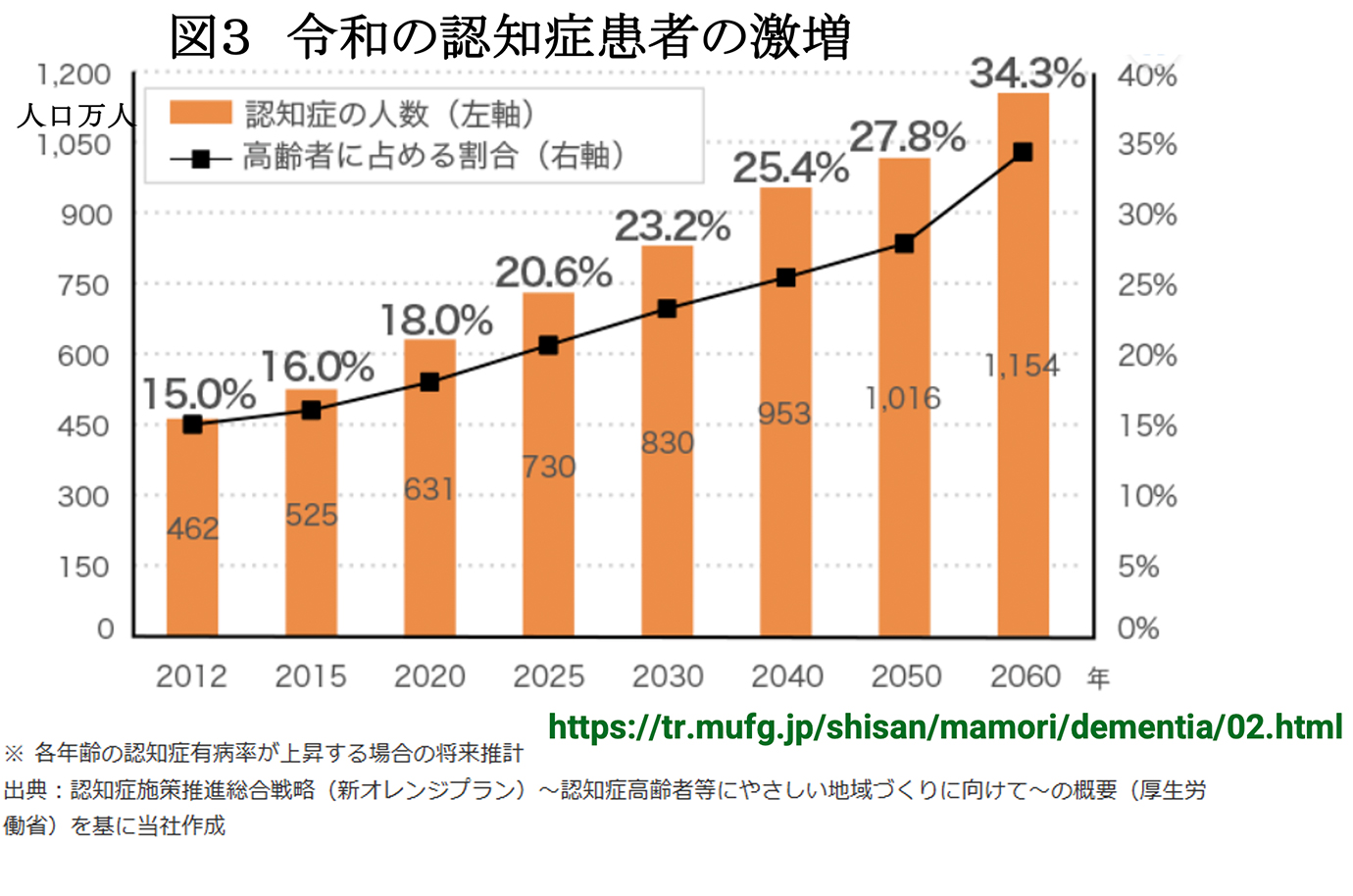

地域密着型「治し支え看取る生活中心の医療介護& DX・AI化」の充実

理由の第2はこれまでの生活習慣病医療の特徴は、主に79歳以下の成人患者を対象にした早期診断・根治治療・早期社会復帰を目指す「治す医療」で、中心は臓器別専門診療を行う大型高度急性期総合病院でした。多くの患者は遠くからも通院可能ですので、そのような病院に一極集中するのが効率的でした。しかし、これからの超高齢者医療・介護では、超高齢者の多くが、根治が難しい複数の老化疾患と要介護度を持ち、高度急性期病院を早期退院しても社会復帰は困難で、自宅での生活は超高齢者2人または独居が大部分で家族サポートも弱く、自宅への直接退院や通院には無理があります。理由の第3はいわゆるDX・AI化です。DX・AI化は知識や診断能力という点では臓器別専門医が院内にいるようなものですので、大型病院と比較し、中小病院こそ必要とし、メリットがあります。このような「治す医療」から「治し支え看取る生活中心の医療介護& DX・AI化」への医療ニーズの変化に伴い、高度急性期病院と患者の自宅を繋ぐ医療・介護即ち地域に密着した地域包括ケア・多職種連携・早期リハビリ・フレイル予防、在宅診療が重要となります。そのため、これからは、地域包括ケア病棟・療養病棟・介護医療院・介護老人保健施設・特別養護老人ホームを持ち、外来・在宅診療も行うことができる地域密着型「治し支え看取る生活中心の医療介護& DX・AI化」を得意とする中小病院の時代となり、この中小病院での医療・介護水準をいかに上げるかが最大の課題となります。

中小病院中心の医療介護の新しいモデルケース創り

医療法人朗源会グループ「大隈病院」は、半世紀以上にわたり、尼崎市杭瀬の地域医療を支えてきましたが、施設の老朽化に伴い2024年11月に尼崎市阪神尼崎駅近くの昭和通2丁目に新築移転、名前も「大隈病院」から「おおくま病院」に変更されました。グループ内にはおおくま透析クリニック、歯科クリニック、在宅診療を行う在宅事業部、特別養護老人ホーム(ほがらか苑)並びに杭瀬の移転跡地の「おおくまクリニック」もあります。この度、最新の設備とアメニティを持つ147床の中規模病院「おおくま病院」(尼崎では最大規模の地域包括ケア病棟99床と療養病棟48床)が新築されたことにより、これから必要とされる医療介護に必要な部門がそろいました。そこで、高度急性期病院・行政を含むすべての医療介護関係者並びに地域に住む方々と共に、超高齢者医療・介護の新しいモデルを創って行くべき時と思います。ご支援をよろしくお願いします

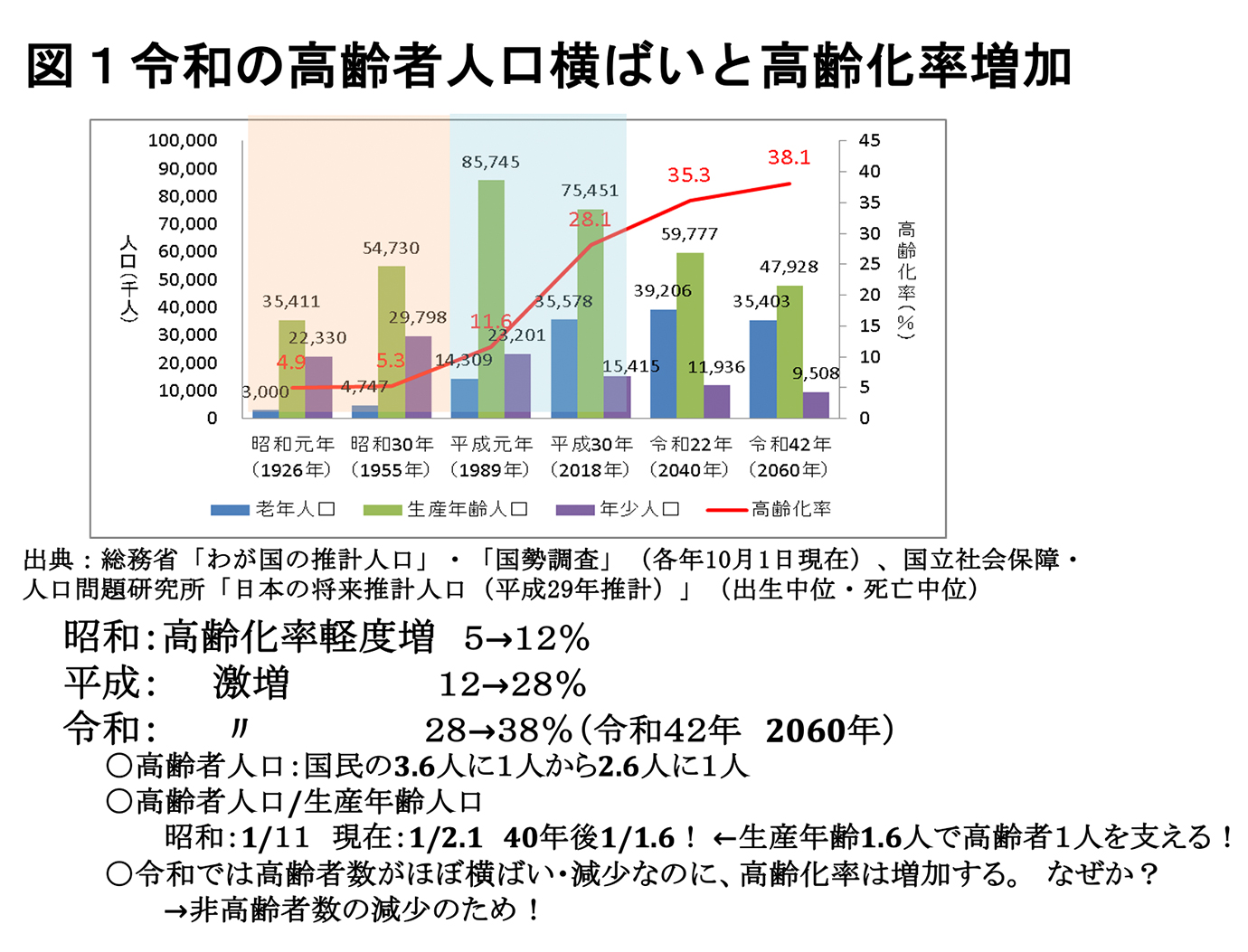

注1:平均寿命が延び、人生100年時代なのに、今後、高齢者人口が増えない理由はなぜか?

これから高齢者になる予備群の人口が少子化で減少して行くことと人間の寿命の上限が約120歳と遺伝子的に決まっており、平均寿命が上限に近づくほど亡くなる人が増え、多死社会となることの相乗効果。