嚥下障害に挑む

近年、嚥下障害に悩む患者さんが増えてきました

嚥下障害はしばしば難治性で、専門的なリハビリテーションが必要です。加齢に伴って起きることが多く、脳卒中(梗塞、出血)、パーキンソン病などの神経変性疾患、胸部動脈瘤などの疾患が原因のことも多いのです。しかし全国的に、嚥下障害専門のリハビリ技師(言語聴覚士)は身体障害が専門の技師よりはるかに少なく、言語聴覚士がいない病院も少なくないのが実情です。

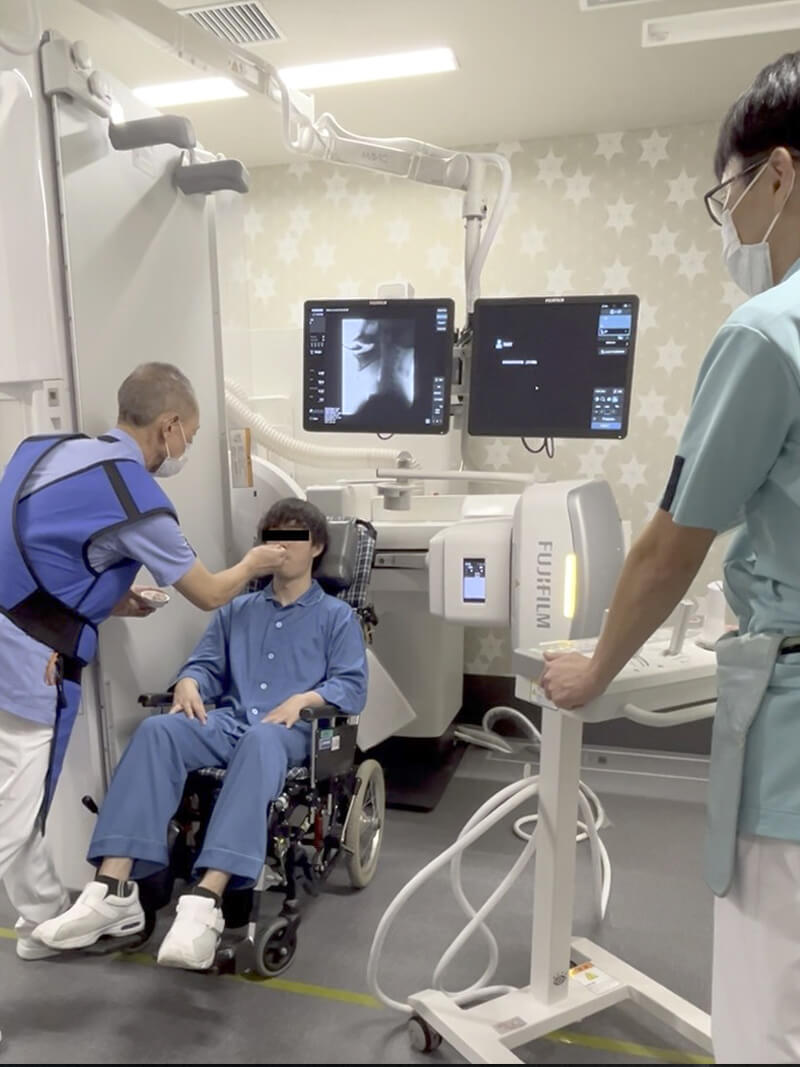

当院には3名の言語聴覚士が在籍し、常時、約30人の患者さんの治療に携わっています。ゼリーや食品等を実際に利用する直接嚥下訓練(図1)、口や舌、喉の動きを良くする目的での頚部マッサージや発声訓練といった間接嚥下訓練のほか、栄養課と連携して食事の形態(通常食、キザミ食、トロミ食など)を工夫したり、飲み込み易い食べ方や姿勢を指導しています。

必要に応じて、医師も同席して嚥下造影検査(VF)も行っています(図2)。VFは造影剤を含んだ模擬食品をX線透視下に嚥下してもらい、誤嚥のチェック(図3)や、口腔、咽頭などの動きを観察する検査です。嚥下機能だけでなく、適切な食事の形態や姿勢を見つけるのに役立ちます。

現実には、様々に工夫しても改善が難しい患者さんも稀ではありませんが、粘り強く嚥下障害に取り組んでおります。